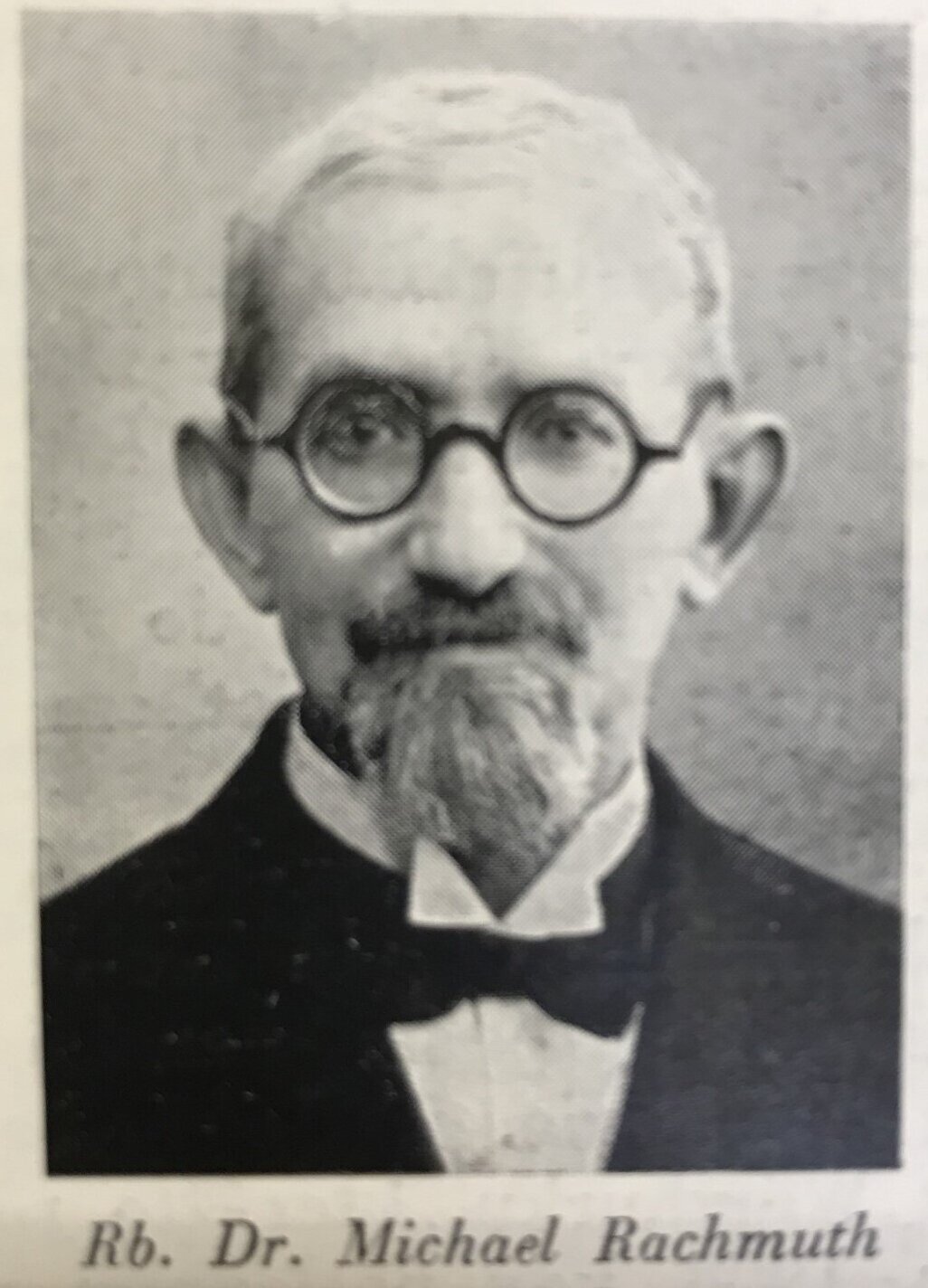

Michael Rachmuth

(1865 Siret – 1943 Auschwitz)

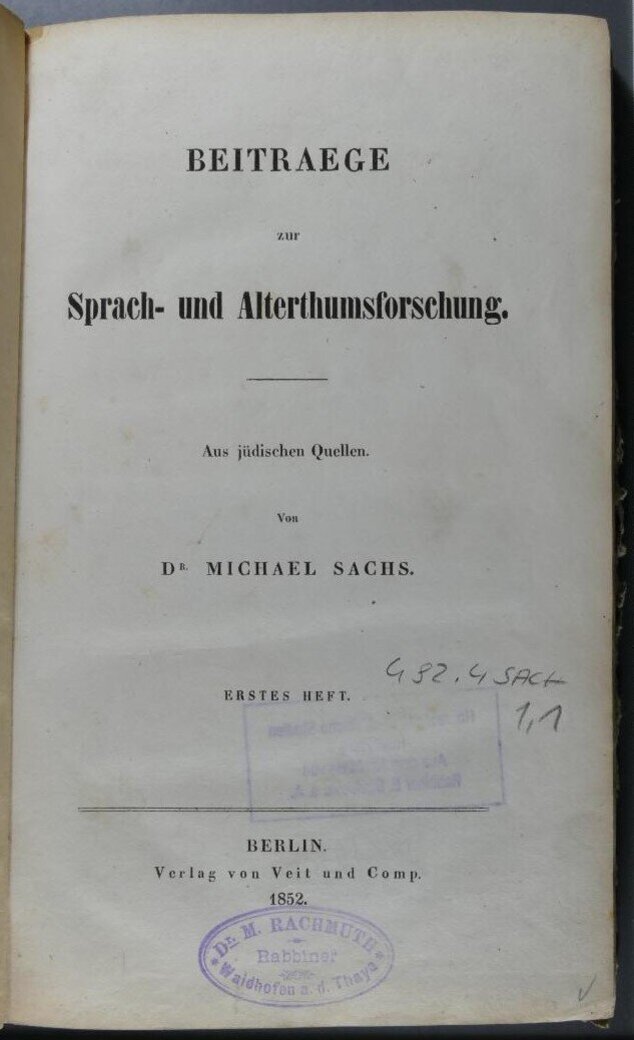

Im Jahr 1852 veröffentlichte der Rabbiner, Übersetzer und Sprachwissenschaftler Michael Sachs (1808-1864) seine „Betraege zur Sprach- und Altertumsforschung“. Das Buch erschien in Berlin, wo er in dieser Zeit als Rabbiner tätig war, nachdem er zuvor einige Jahre in Prag verbracht hatte. Das hier vorliegende Exemplar widmete Sachs „Seinem lieben Schwager Dr. J. Ploo“. Joachim Ploo (1805-1878) war Arzt in Prag und Ehemann von Michael Sachs‘ Schwester Johanna/Jeanette (1817-1873). Offensichtlich hatte Ploo vor seiner Ausbildung zum Arzt selbst die Absicht, die Laufbahn eines Rabbiners einzuschlagen.

Wie das Buch Jahre später zum nächsten nachweisbaren Eigentümer, Micha(e)l Rachmuth, gelangte, konnte bisher nicht geklärt werden. Von Ploo zu Rachmuth bestehen sehr entfernte verwandtschaftliche Beziehungen, doch scheint der Weg der Weitergabe ein anderer gewesen zu sein. Rachmuth wurde 1865 in Siret/Sereth in der Bukowina geboren. Im Jahr 1890 schrieb er sich an der Berliner Universität ein und besuchte Vorlesungen in den Bereichen Philosophie und Orientalistik. Die Voraussetzungen, das Studium aufzunehmen, eignete er sich nach eigenen Angaben durch private Studienvorbereitungen an. Zwei Jahre später zog er nach Prag, wo er das Staatsgymnasium (Kleinseite) besuchte und mit der Matura abschloss. 1894 kehrte er nach Berlin zurück, um sein Studium wieder aufzunehmen. Parallel dazu war er als Hörer an der Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums eingeschrieben, wo er zum Rabbiner ordiniert wurde. Rachmuth wurde mit der Arbeit „Maimonides‘ Commentar zum Tractat Joma. Zum ersten Male im arabischen Urtexte herausgegeben mit verbesserter hebräischer Übersetzung und Anmerkungen“ an der Tübinger Universität promoviert – Erstgutachter war der Orientalist Christian Friedrich Seybold. Seine ersten Rabbinatsstellen übernahm Rachmuth in Rosenberg/Rožmberk nad Vltavou, in Schüttenhofen/Sušice sowie in Waidhofen an der Thaya und von 1915 bis 1934 war er Rabbiner in Neuhaus/Jindřichův Hradec. Von dort aus betreute er zeitweise auch die Gemeinden in Teltsch/Telč und in Kardasch Retschitz/Kardašová Řečice. Nachdem er sich 1934 zur Ruhe gesetzt hatte, siedelte er mit seiner Frau Netti Rachmuth, geb. Diamant und ihren gemeinsamen Kindern Gertrud und Emil nach Prag über. Rachmuth war neben seiner Tätigkeit als Rabbiner Autor von Abhandlungen zur jüdischen Geschichte und Literatur sowie zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Jüdinnen und Juden in Böhmen und Mitautor von tschechoslowakischen Lehrbüchern. Das Buch, das er mit seinem Namensstempel versehen hatte, nahm Rachmuth vermutlich mit nach Theresienstadt, als er im Juni 1942 gemeinsam mit seiner Frau in das Lager eingewiesen wurde. Von dort aus wurden beide im Dezember 1943 nach Auschwitz verschleppt und ermordet. Ihre Tochter Gertrud, deren Mann Otto Hojtasch und ihr Kind Petr Hojtasch wurden zunächst nach Theresienstadt und später an einen unbekannten Ort deportiert. Sohn Emil erlebte die Befreiung von Auschwitz. Seinen Nachkommen konnten wir das Buch im April 2025 übergeben.

Ausgewählte Literatur und Quellen:

- Hugo Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, Brünn 1934, S. 451

- Promotionsakte: Universitätsarchiv Tübingen, UAT 131/46a; UAT 131 46b 17 (incl. Lebenslauf); UAT 132 61 – 1896 24

- Verlobung: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/pageview/3035952?query=%22michael%20rachmut%22

- Kurze Biographie (tschech.): https://hradeczije.cz/duchovni-spravci-iv-nezapomenutelne-osobnosti-jindrichova-hradce/

- Als Schulabgänger am Obergymnasium Prager Kleinseite, Abgang 1893 nach 6 Jahren: https://hradeczije.cz/duchovni-spravci-iv-nezapomenutelne-osobnosti-jindrichova-hradce/

- Nachweis Promotion: https://hradeczije.cz/duchovni-spravci-iv-nezapomenutelne-osobnosti-jindrichova-hradce/

- Aus seinen Forschungen zur Abhandlung “Die Juden in Nordafrika bis zur Invasion der Araber” hat sich ein Brief Rachmuths an Ignaz Goldziher erhalten, in dem er Goldziher um weitere Informationen zum Thema bat; Library of the Hungarian Academy of Sciences, Goldziher Bequest, M. Rachmuth's Letter to Ignaz Goldziher, Berlin 1899. 04. 21 - 1 fol. (1 p.), http://real-ms.mtak.hu/id/eprint/10694

- Siehe dazu auch Sabine Schmidtke: Martin Schreiner between Islamic Studies and “Wissenschaft des Judentums”. Reconstruction His Scholarly Biography", Tübingen 2024, S. 86. (digital verfügbar).

- Laut anonymer Liste der Prager Hausbewohner wohnte Rachmuth in der Prager Manesgasse 64 gemeinsam mit Sohn Emil Rachmuth (Yad Vashem Archives, O.7.cz-91), vermutlich war dies die letzte Adresse vor seiner Deportation

- Behandlung in der Augenambulanz in Theresienstadt bei Dr. W. Pollak: https://collections.jewishmuseum.cz/index.php/Detail/Object/Show/object_id/137089

- https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/116446-michal-rachmuth/

- https://www.pamatnik-terezin.cz/prisoner/te-rachmuth-michal

- https://collections.arolsen-archives.org/de/document/5110063

Zu Joachim Ploo:

Nachruf in „Die Neuzeit“ vom 08.03.1878: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=neu&datum=18780308&seite=3&zoom=33&query=%22joachim%2Bploo%22&ref=anno-search

Todesanzeige im „Prager Abendblatt“ vom 23.02.1878: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=pab&datum=18780223&seite=3&zoom=33

Link zum restituierten Exemplar in der Datenbank Looted Cultural Assets: https://db.lootedculturalassets.de/index.php/Detail/objects/259991

(Text: Ph. Zschommler)