Die Vergangenheit mit der Gegenwart in Verbindung bringen

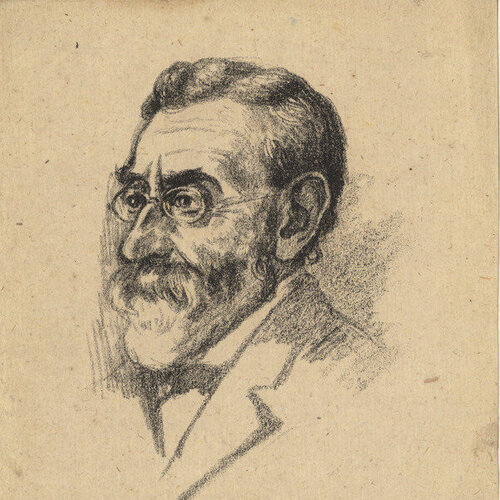

„Geradezu elektrisiert“ sei er gewesen, als Hr. Kapustin sich angekündigt hatte, meinte Professor Heil zu Beginn der Veranstaltung am vergangenen Dienstag. Im Rahmen der Überblicksvorlesung „Jüdische Geschichte des Altertums- Was Josephus wusste“ von Professor Heil, hielt Samuel Kapustin einen Vortrag unter anderem über seinen verstorbenen Vater, den früheren Ladenburger Rabbiner Dr. Max Kapustin. Kapustin beschrieb zunächst, wie seine Eltern nach ihrer Heirat 1938 in die USA nach Danville, Virginia flohen, der Geburtsort Samuel Kapustins und seines inzwischen verstorbenen Bruders Daniel. Zehn Jahre später beschlossen sie auf Grund der großen jüdischen Gemeinde nach Detroit zu ziehen. Dort arbeitete Max Kapustin bis zu seiner Rente als Direktor der Hillel Foundation an der Wayne State University, sowie als Professor an der Fakultät für Germanistik und Nahoststudien und bekleidete zahlreiche Ämter in der jüdischen Gemeinde.

38 Jahre lang unterrichtete und betreute wiederum Samuel Kapustin an einer jüdischen Highschool in Toronto jüdische Geschichte und jüdische Philosophie. Viele Themen, mit denen er während dieser Zeit konfrontiert wurde, sprach er in seinem Vortrag an.

So stellte er die wiederum ihm oft gestellte Frage, was der Sinn dahinter sei, Geschichte zu lehren und zu lernen, besonders im Hinblick auf die wachsende Präsenz der MINT-Fächer. Hier erinnerte er sich an eine Aussage eines Familienangehörigen, der Kapustin zunächst nach seinem Beruf fragte und anschließend bemerkte, dass letzterer nicht sonderlich viel Wert habe. In dieser Ansicht, so Kapustin, sei sein Verwandter leider nicht alleine.

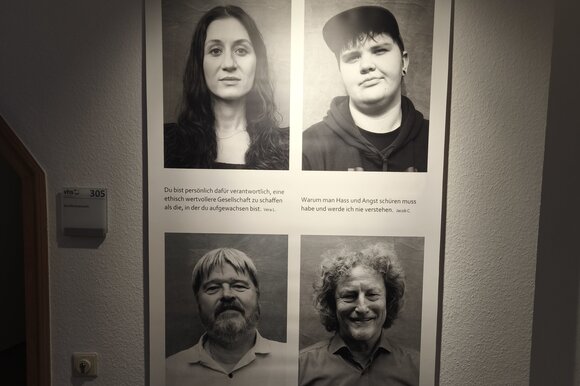

Die Geschichte, so stehe es in nordamerikanischen Lehrplänen, offenbart, woher wir kommen und wer wir sind. Sie lehrt uns die wichtige Fähigkeit, die Vergangenheit mit der Gegenwart in Verbindung zu bringen, und vor allem stärkt sie unsere Identität und fördert Empathie. Obwohl diese Ziele wichtig sind, betonte Kapustin, dass sie auch in den Köpfen der Lehrer und Schüler präsent sein müssen. Geschichtsunterricht heutzutage erfolge oft ohne bewusstes Ziel. Geschichte und ihr Unterricht, erklärte er weiter, seien immer wieder dazu benutzt worden, die Demokratie zu destabilisieren. Während uns dieses Phänomen sicherlich aus Regimes der Vergangenheit bekannt ist, trete diese absichtlich falsche Darstellung historischer Ereignisse nun auch in Demokratien auf, die als „immun gegen solche Vorfälle historischen Missbrauchs” galten.

Kapustin sprach sich für einen Bildungsansatz aus, nach dem das Klassenzimmer ein Umfeld voller Herausforderungen sein sollte, wie kritischem Denken, bedachter Evaluation und dem Austausch gegensätzlicher Ansichten, die Schüler:innen ablehnen, aber nicht „ignorieren oder abtun“ dürften. Im Mittelpunkt der historischen Forschung stünden nicht nur die Fakten und Ereignisse selbst, sondern vielmehr die Gründe, die dahinterstehen. Zusätzlich unterscheide historisches Denken von den Naturwissenschaften, dass bei erstem oft eine emotionale Konnotation vergangener Ereignisse ergründet werden müsse. All diese Aspekte zusammen würden das Studium der Geschichte sehr komplex machen. Abschließend bemerkte er, dass die Vergangenheit nicht sinnvoll zur Gegenwart sprechen könne, wenn wir nicht bereit sind, ihr auf Augenhöhe zu begegnen und dass es Themen wie diese waren, die seinem Vater am Herzen lagen und mit denen er sich im Laufe seiner Karriere beschäftigte.

In einem anschließenden Interview ging Kapustin noch auf einige Aspekte seines Vortrags genauer ein. Zuvor hatte er erwähnt, dass in seinem Elternhaus zwei fundamentale Prinzipien geherrscht hatten, die in dieser Form in nicht vielen anderen Familien anzutreffen seien, vor allem nicht in der heutigen Zeit: Lernen um des Lernens Willen und sich in der jüdischen Gemeinschaft zu engagieren. Diese Prinzipien dienten ihm als Vorbild und bestimmten, zunächst unterbewusst, womit er sich später befassen würde. Besonders spiegelte sich darin auch sein späterer Ansatz wider, jüdische Studien und allgemeine Studien gemeinsam zu betrachten und zu lehren.

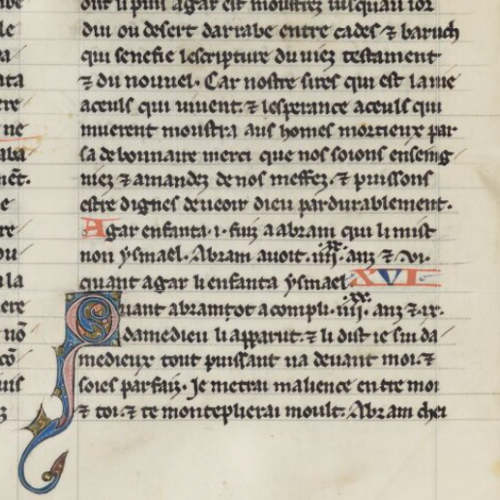

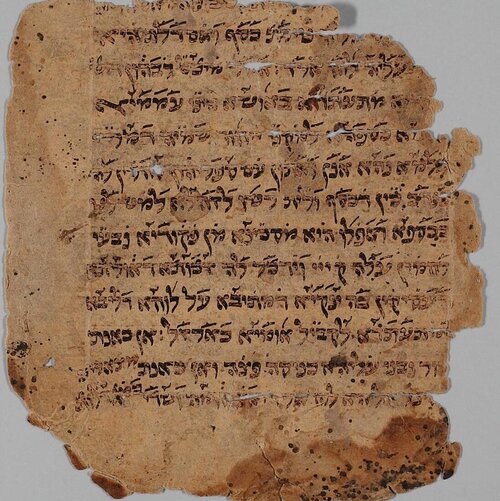

Seine persönliche Motivation zu lehren, erlangte Kapustin vor allem durch zwei Lehrer, da einer ihn mit Themen der Weltgeschichte vertraut machte und er am Unterricht des zweiten Lehrers besonders den Einsatz von Primärquellen zu schätzen lernte. Zur im Vortrag angesprochenen Instrumentalisierung der Geschichtslehre bemerkte er, dass die Geschichte fast dazu verurteilt sei, für ideologische und politische Zwecke falsch ausgelegt zu werden. Dabei stellte er eine gewisse Verantwortung, dies zu erkennen, bei den Studierenden heraus.

Auch das Prinzip seines Vaters, auf Leute mit diversen religiösen Hintergründen und Berufen zuzugehen, betonte er als außergewöhnlich, da dies in einem Kaleidoskop an Menschen unterschiedlicher Herkunft und Ideologien resultierte, die in einem stetigen Strom in seinem Elternhaus ein- und ausgingen.

Wenngleich er sich nicht als eine Art „Sprecher“ für seinen bereits verstorbenen Vater sehe, so trage er seinen Ansatz im Geiste immer bei sich.

(Redaktion: Annalena Bauer)

-

Datum 20. November 2025

-

Uhrzeit 12:31 UTC+01:00

-

Teilnahme

-

Sprache

-

Ansprechperson

-

Ort / Link

-

Anmeldung erforderlich? Ohne Anmeldung